WTF – What The Fake

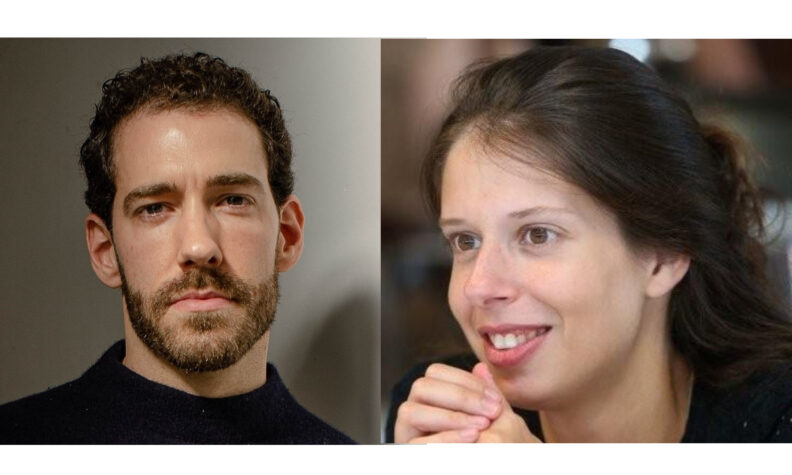

Artigo de opinião de Carla Guedes, especialista em comunicação

Meios & Publicidade

Têxtil Ronzino von Oswald tem novos vice-presidentes

João Teodoro de Matos assume marketing da Diageo no sul de Europa

The Washington Post pondera micropagamentos para recuperar rentabilidade

Brand 22 gere redes sociais do ISPA e reforça clientes em Lisboa

Filipa Teixeira lidera consumo e ‘lifestyle’ da Guess What

Cristina Girão assume direção de soluções de marketing da LLYC

Futuro da Trust in News decide-se a 6 de maio

Ibai Llanos é o novo embaixador ibérico da Garnier

Taylor conquista comunicação da Go Contact

Head Value compra 51% da M2Bewear para internacionalizar Sanjo

Política, fake news e marketing viral. A tomada de consciência sobre os malefícios sociais e políticos da profusão das chamadas “fake news” tem vindo a aumentar… o que é bom. (vejam-se, por exemplo, as mensagens anti-refugiados, antigeringonça, corrupção ou racismo) Todavia, não posso deixar de me indignar com o facto de as pessoas que questionam este fenómeno serem essencialmente as mesmas que enaltecem e se fascinam com os supostos benefícios de conceitos como o “marketing viral”, sem perceberem que, na sua génese, se trata de algo muito semelhante.

Com efeito, ambos os fenómenos resultam de um processo de transmissão de conteúdos, os quais tanto podem ser informação quanto desinformação, de acordo com critérios que sobrepõem a importância dos números de contactos efectuados à veracidade dos conteúdos, ou sequer à consciência do que se está a transmitir. Aliás, o conceito “viral” está naturalmente associado à forma como se disseminam os vírus, ou seja, sem consciência do que se trata por parte dos hospedeiros e independentemente da sua própria vontade. É o algoritmo o causador do problema?

A comunicação social tradicional, leia-se jornalismo, também é massificada, ou seja, também pretende atingir o máximo de leitores, ouvintes ou telespectadores. No entanto, possui mecanismos de verificação da informação, cruzamento de fontes, regras e procedimentos de conduta profissional, que separam o verdadeiro do falso, restando apenas questionar pontualmente a qualidade e a honestidade dos profissionais, o cumprimento das regras de ética e

a linha editorial. Pelo contrário, nas redes sociais, está tudo por verificar, principalmente o verdadeiro e o “fake”.

As redes sociais (que uma parte significativa dos cidadãos adoptou como fonte de informação, substituindo jornais, rádio e mesmo televisão), para além dos motores de busca de conteúdo de supostas notícias e as aplicações informáticas para o mesmo efeito, visam obviamente a publicidade, tal com um jornal, uma rádio ou uma estação de televisão. Mas essa publicidade não está separada da informação, tal como acontece na comunicação social, nem existem mecanismos para distingui-la, até porque a valorização das redes sociais (em bolsa, por exemplo) vem da partilha, da produção de conteúdos e da sua disseminação “viral”, e o escrutínio dos mesmos só viria complicar essa valorização…

Criticamos o sensacionalismo na comunicação mas aceitamo-lo de braços abertos nas redes sociais. Partilhamos sem saber se é verdade ou quem disse. Ou seja, a informação transformou-se em boato. Um conteúdo partilhado por um grande número de pessoas será certamente verdade, e passou a ser este o critério de produção de informação. Tudo isto representa um retrocesso brutal em relação à crença de que o acesso à internet permitiria finalmente uma sociedade baseada numa comunicação mais eficaz, combatendo a info-exclusão e a falta de informação. Temo que estejamos no caminho inverso.

Imaginemos o que seria ler um jornal em que uma determinada marca comercial pudesse escrever uma notícia, gráfica e editorialmente semelhante a todas as outras, a dizer que se teria descoberto que o seu produto seria afinal o melhor de todos… Ou que qualquer pessoa pudesse colocar na abertura do telejornal uma notícia construída por si próprio, sem que a pudéssemos distinguir das restantes. Pois é isto que temos actualmente nas redes sociais, para um número crescente de pessoas, com as óbvias implicações em termos da formação da opinião pública, especialmente em períodos eleitorais. Como para bom entendedor, meia palavra basta, é fácil perceber porque é que os benefícios das “fake news” têm vindo a ser associados a forças mais extremistas, digamos que com mais reservas em relação à democracia, e ao sistema que, com todos os defeitos que lhes possamos apontar, suporta a produção de informação escrutinada, ou seja, o que conhecemos como “comunicação social”, onde temos o contraditório.

Artigo de opinião de Carla Guedes, especialista em comunicação