“Queremos passar a crescer 40 por cento ao ano”

Em 2013 arrancou a internacionalização do WYgroup, com a entrada da Bliss Applications em São Paulo. Seguiu-se Boston. Agora é a vez de Amesterdão e Nova Iorque. Pedro Janela, CEO do grupo, explica os planos.

Rui Oliveira Marques

Guilherme Coelho lidera nova área tecnológica da Havas

Faturação da ByteDance sobe para €136,1 mil milhões

Sugestões para ler, ver e escutar da edição 977 do M&P

Palhaçadas sérias

Havas inspira-se na força do vento para reposicionar EDP

L’Oréal Paris escolhe Philippine Leroy-Beaulieu

Digidelta lança marca de filmes sustentáveis para impressões digitais

Marcas americanas adaptam estratégias em resposta às tarifas de Trump

Flesh512 cria campanha digital para a Água Serra da Estrela

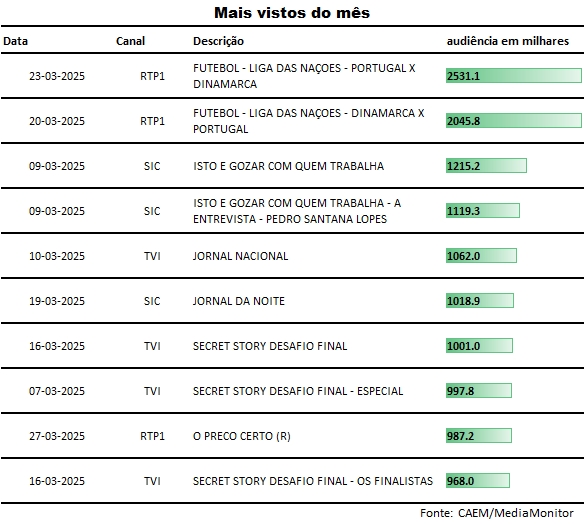

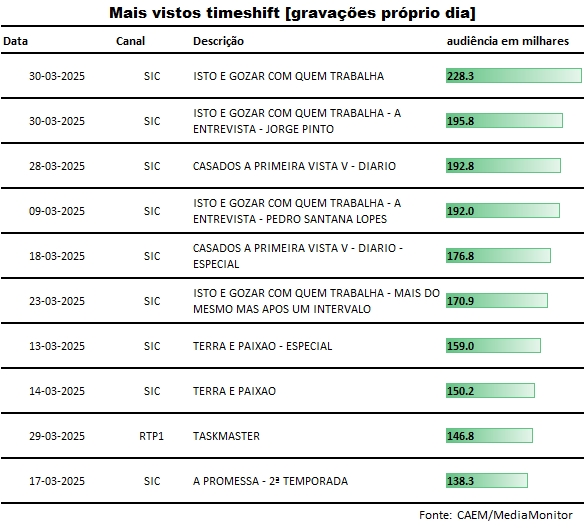

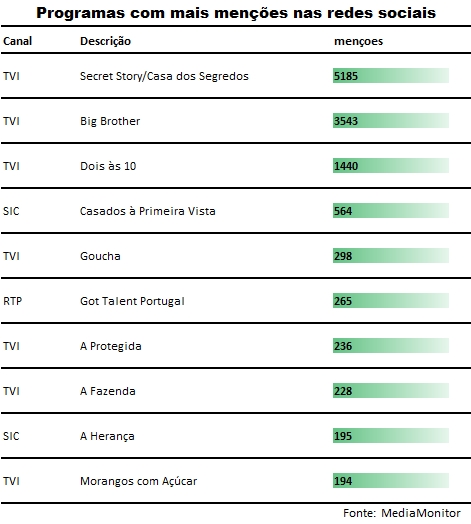

TV: Os programas que dominam as audiências, gravações e redes sociais em março

Depois de São Paulo e Boston, o WYgroup prepara-se para abrir escritórios em Amesterdão e Nova Iorque. A facturação internacional vale 300 a 400 mil euros. “Esperamos triplicar este ano”, aponta Pedro Janela, CEO do grupo que integra as empresas By, Bliss, Massive, Nossa, Bloomcast, Performance Sales, Tribe Engagement, White, That Image e Volta (no Porto). O grupo de empresas de publicidade, marketing digital e comunicação facturou no ano passado nove milhões de euros. “Queremos passar a crescer 40 por cento ao ano. O crescimento vai ser feito por quatro vias: crescimento orgânico nacional, crescimento internacional, via M&A: aquisição de pequenos negócios e depois através de international advisors que trazem negócios com eles”, revela Pedro Janela, CEO do grupo.

Meios & Publicidade (M&P): Há um ano anunciou a entrada do WYgroup em Boston, nos EUA. Como está a correr a operação?

Pedro Janela (PJ): Bastante bem. Foi um ano de descoberta. Passámos seis meses a perceber como funcionava o mercado, a abrir o escritório, a procurar advogados, clientes e recursos comerciais para dirigir a operação.

M&P: Que dificuldades encontraram nesses primeiros tempos?

PJ: Foi tentar perceber coisas que em Portugal são extremamente complicadas. A situação mais caricata foi tentar compreender como se contratam pessoas nos Estados Unidos. O advogado dizia “Não há contratos de trabalho” e nós perguntávamos: “Mas como contratamos uma pessoa?”. E ele: “Diga para vir amanhã, paga x por semana e quando não quiser mais manda-o embora”. E nós: “Onde está esse papel onde diz isso?”. “Não, não existe esse papel.” É uma mentalidade totalmente diferente. Não há IVA, a emissão de factura é um papel a dizer deves-me isto. É esta a forma corrente de fazer as coisas. As relações laborais e as relações entre clientes são muito simples. Toda a gente recebe alguém que quer ir para os EUA vender algo bom. Se se prova que é bom, é quase certa a relação de continuidade. A expectativa de criação de valor para um cliente norte-americano está sempre em cima da mesa. É um mercado aberto a entidades internacionais que se querem implementar naquele país.

M&P: O facto de ser português não constituiu qualquer entrave?

PJ: Não. O mercado americano nesta área de marketing tecnológico está habituadíssimo a trabalhar com a Índia e com a Europa de Leste, que são grandes mercados de criação de tecnologia, sites, plataformas de CRM, e-mail marketing e aplicações. Estão habituadíssimos a subcontratar a estrangeiros, mas não há lá mais nenhum português a vender isto. Os portugueses que fazem engenharia e usabilidade são muito bons. Quando eles começam a ver o nosso portfólio e quando vemos o projecto, percebemos que podemos competir em qualquer lugar. Há um a dois por cento de agências que são melhores do que nós. Mas o mercado é gigante. Não tem nada a ver com o português ou com o europeu. Quer dizer que os 98 por cento de mercado que sobram estão perfeitamente ao alcance de uma boa agência de marketing digital portuguesa. Conseguimos competir de igual para igual. No mercado americano, o que é preciso é ter é a primeira referência. Nós organizámos o escritório de Boston em Junho, abrimos em Setembro e temos agora vendas de 25 mil dólares por mês.

M&P: Quais são os vossos clientes?

PJ: São entidades que estão a desenvolver aplicações para utilização como produto e marca. Esses produtos são feitos em termos de usabilidade e de engenharia pelas nossas equipas aqui em Portugal. Gerimos o projecto de cá para lá com as nossas equipas comerciais lá. Estimamos terminar 2015 com vendas no mercado americano de meio milhão de dólares, só em Boston. Nos EUA, cada cidade ou estado equivale a um país. Se quisermos ir para outros estados, temos de abrir escritórios.

M&P: É já rentável?

PJ: Este meio milhão que vamos vender este ano, se olharmos para o P&L de Janeiro representa o dobro da margem que conseguimos fazer com o mesmo projecto em Portugal. A rentabilidade é o dobro e mais do que paga as pessoas que estão a trabalhar nestes projectos. A perspectiva é auspiciosa. Como os clientes estão satisfeitos, querem mais.

M&P: O que faz um cliente americano trabalhar convosco? É o factor preço? Mesmo aí os indianos devem ser mais fortes…

PJ: O preço é uma componente mas não nos situamos nos preços da Índia. Para se perceber o desenvolvimento tecnológico, na Índia pode variar entre os 10 e os 15 dólares. Nós estamos longe disso. É impossível praticar esses preços em Portugal. Temos de perceber que o mercado onde operamos tem uma escassez de técnicos qualificados gigante. Não há pessoas suficientes a fazer aplicações de produto ou de marketing em praticamente nenhum lado do mundo. Nós começámos a fazer aplicações há cinco anos. Temos uma equipa de 27 pessoas que só fazem aplicações e é uma das maiores equipas em Portugal.

M&P: Qual é o principal cliente nos EUA?

PJ: Os americanos são o povo mais legalista que existe à face da terra. Não posso dizer quais são os clientes porque lá a cláusula penal de fuga de informação é, tipicamente, cinco vezes o valor do contrato. Eles não brincam. Se virem que o fornecedor falou, colocam-no em tribunal e fazem tudo para ter o dinheiro de volta.

M&P: É então melhor mudar de assunto. Esta expansão internacional ocorre no pico de crise em Portugal. Foi a crise que vos fez olhar para fora?

PJ: De todo. Quando olhámos à nossa volta percebemos que o grupo era uma dos maiores coqueiros do mercado. Como não há mais para crescer, convém perceber que se alguma coisa correr mal no mercado, e vinha a correr, és tu que vais cair. Aquele que que cai do coqueiro mais alto é quem se magoa mais. A decisão que tomámos no final de 2013, com a internacionalização para o Brasil, foi abrir as linhas de fluxo de negócio a mercados internacionais. Começámos no Brasil por uma questão de oportunidade e por termos encontrado a pessoa certa. Em 2014, abrimos nos EUA o segundo escritório. Achámos que, com a nossa dimensão, não podíamos viver apenas do mercado português. Não teve a ver com a crise. Entre 2007, antes da crise, e 2014 a nossa facturação ficou praticamente três vezes e meia maior do que era no final de 2007. Crescemos todos os anos em Portugal durante a crise.

M&P: Como conseguiram crescer tanto? Tem a ver com o facto de actuarem numa disciplina onde os anunciantes estarão a gastar mais?

PJ: Há várias razões. Primeiro, no mercado português durante os anos de crise a única área onde os investimentos cresceram ao nível da media foi a da media digital. Segunda razão, e a mais importante, em 2007 éramos uma agência, a By, e avançámos com uma estratégia para a criação de unidades de negócio. Começámos a encontrar pessoas, um chefe de sala e um chefe de cozinha, ou seja, uma pessoa que vende e uma pessoa que faz, para criarem a sua área de negócio. Isso permitiu partir o risco e criar marcas que eram a incorporação do que essas duas pessoas sabiam fazer. Permitiu criar até ao final de 2013 mais nove agências. O crescimento foi totalmente de incubação e de criar independência financeira e de projecto de empreendedorismo a essas duas pessoas, sempre em áreas de altíssima especialidade. Em 2007 ou 2009 dizia-se que o caminho era que uma agência fizesse tudo. Acredito cada vez menos nisso. A especialidade que é preciso ter para construir um bloco de comunicação é de tal ordem que não há nenhuma agência que consiga fazer tudo bem.

M&P: Nos EUA e Brasil apresentam-se como Bliss e não como WYgroup. Porquê?

PJ: O WYgroup é uma entidade que, à nossa humilde escala, mais parece uma holding como a WPP, Omnicom ou Publicis. Somos uma holding que investiu numa série de pessoas e ajudou a fazer crescer os seus negócios. Os clientes compram especialistas. A única forma de entrar num cliente não é dizer que se faz tudo. É dizer que se faz muito bem uma coisa. Foi isso que nos permitiu crescer no mercado português quando ninguém estava a crescer. Íamos como Bliss Applications porque fazíamos bem aplicações. Íamos como Performance Sales porque fazíamos muito bem performance marketing. Íamos como Massive porque fazíamos muito bem sites. Íamos como Nossa porque fazíamos publicidade mais tradicional polvilhada com a riqueza e a magia do digital. Estas marcas conseguiram entrar no seu segmento de negócio porque eram especializadas. Isto permitiu que os empreendedores tivessem a sua marca, empresa e cultura. Permitiu que as marcas fossem cada vez mais reconhecidas. Permitiu que o grupo passasse despercebido, o que é bom porque ajuda a manter a humildade para construir um grupo desta dimensão, na pior fase do mercado.

M&P: Passar despercebido não faz com que alguns directores de marketing se esqueçam de vos contactar para concursos?

PJ: É possível, mas hoje o grupo tem um conjunto de clientes directores de marketing que nos reconhece valor em alguma especialidade ou em termos globais. O grupo DIA, com a marca Minipreço, é transversal a todo o grupo. Outro cliente que nos conhece globalmente é a [editora] Elzevir, de Amesterdão, que já leva cinco projectos. Mesmo assim, prefiro ter 100 projectos fragmentados por diversas especialidades do que cinco grandes clientes que fazem com que o grupo seja refém deles. Para nós um projecto de uma aplicação de 10 mil euros é muito importante e fazemos tudo para o ganhar. Perder um projecto ou um cliente nunca foi um problema.

O bom e o mau exemplo

M&P: Das empresas do grupo, qual a que teve um crescimento mais exponencial?

PJ: O recordista de crescimento, alavancado em quatro clientes do grupo, foi toda a área de performance marketing e search marketing, através da Performance Sales, do Diogo Mello e do Rui Marcelino. Tem um reconhecimento dos clientes do grupo, nomeadamente da Elzevir, absolutamente inacreditável. O trabalho para a Elzevir foi considerado o melhor caso por uma consultora de empresas B2B a nível global. Estávamos a competir com as melhores empresas do mundo. Há três anos a Performance Sales não existia. Foi criada no final de 2011. Essa empresa hoje emprega mais de 30 pessoas a fazer search marketing, com um volume de negócios assinalável e com perspectivas de continuar a crescer de uma forma muito agressiva.

M&P: Que empresas do grupo é que não resultaram?

PJ: Em 2010 e 2011 a área de search marketing e de técnicas de marketing não tradicional era crítica. Lançámos duas unidades de negócio: a Digital Intelligence e a Perfomance Sales. A Digital Intelligence não correu bem e morreu.

M&P: E chegou a estar em Barcelona.

PJ: Em Barcelona e em Lisboa. Fechámos nos dois lados porque não correu bem. A Performance Sales, pelo contrário, é hoje a campeã da agência.

M&P: Estão disponíveis para investir com novos projectos?

PJ: Desde que sejam pessoas boas e nos tragam alguma coisa de novo estamos sempre disponíveis para investir ou para comprar. E até ao ano passado criámos sempre empresas, nunca comprámos. Daqui para a frente estamos em condições de olhar para o mercado e adquirir para continuar a crescer. Temos crescido 20 por cento ao ano, no ano passado crescemos 30 por cento.

M&P: Para quanto?

PJ: Para mais de nove milhões de euros. Queremos passar a crescer 40 por cento ao ano. O crescimento vai ser feito por quatro vias: crescimento orgânico nacional, crescimento internacional, via M&A: aquisição de pequenos negócios e depois através de international advisors que trazem negócios com eles. Trata-se de pessoas seniores que aconselham o grupo a nível internacional e que já estão em fim de carreira no mercado americano mas ainda querem colaborar com uma empresa internacional.

M&P: No limite, um sénior de que qualquer país pode ir ter convosco e propor a abertura de um escritório…

PJ: Ou a incorporação por salário para ajudar a crescer nesse mercado. Estamos disponíveis para trocar participações com essas pessoas se for de reputado interesse. A internacionalização de serviços só acontece com pessoas muito boas.

M&P: A expansão vai passar por que mercados?

PJ: Em São Paulo e Boston passou por ir à descoberta e correu bem. No ano passado, no mercado brasileiro vendemos 800 ou 900 mil reais [245 ou 275 mil euros], o que é bastante bom para aquilo que esperávamos. Estamos a trabalhar com grandes marcas, com agências brasileiras e com startups. Os próximos passos vão ser para acompanhar aquele que se transformou num dos nossos maiores clientes, a Elzevir. Vamos abrir o escritório em Amesterdão até final do primeiro trimestre, mas o grande centro de operações de marketing da Elzevir é em Nova Iorque. O segundo escritório a abrir será aí. Vai ser mais fácil porque a empresa está já criada nos EUA, podemos levar portugueses, tem uma conta bancária e é uma entidade legal.

M&P: Angola nunca esteve nas prioridades?

PJ: Não. Trabalhamos para Angola a partir de Portugal e damo-nos bem com isso. Trabalhamos a Teixeira Duarte no retalho em Angola, estamos com a Wayfield /Refriango no digital. É um mercado difícil e, como se percebe agora, muito dependente do preço de petróleo. A decisão de irmos primeiro para o Brasil e para os EUA é que só temos uma oportunidade na vida de competir na Liga de Campeões. Tenho 42 anos e tenho mais 10 anos de vida profissional.

M&P: Vai-se reformar cedo.

PJ: Não sei se me vou reformar cedo. Num grupo com 180 pessoas, temos de escolher os tiros que vamos dar. Prefiro investir, perder e falhar a entrar no mercado americano e exportar serviços de alto valor acrescentado do que entrar no mercado angolano onde há bons players portugueses, como a BAR ou a Partners. É um mercado muito mais pequeno em que, naquilo em que somos fortes, não haverá muita apetência, como aplicações ou web.

Wearables, realidade virtual e Novo Banco

M&P: Como situa o WYgroup no campeonato de agências?

PJ: Somos um grupo de 182 pessoas. Não é a facturação que conta. Quando olhamos para grupos que transaccionam media é outro campeonato. Do ponto de vista humano, 182 pessoas é muita gente. É uma quantidade de talento e capacidade de engenharia, de design, de copy, de estratégia, na área administrativa… Não sei quantas pessoas trabalham nos outros grupos, mas estaremos no top 5 em termos de pessoas ao serviço dos clientes. Quando recebemos um briefing podemos pôr 30 pessoas a apresentar uma proposta. Não há muitas empresas que possam fazer o mesmo.

M&P: No contexto do grupo faz sentido criar novas unidades?

PJ: Sim. Quando olhamos para as novas tecnologias que o marketing vai ter disponível, sabemos que vai haver duas vagas. A primeira é a dos wearables com a transformação e introdução do Apple Watch em Abril. A Apple vai transformar-se já em Abril no maior fabricante de relógios do mundo. Toda a gente vai ter alguma coisa no pulso e no futuro vestida que vai poder interagir com os dispositivos mobile e ter marca lá dentro. Como se vai fazer? Ainda ninguém sabe. A componente de tecnologia e estratégia é a mesma de uma aplicação mobile. A segunda grande vaga que está a nascer é a da realidade virtual, com um investimento fortíssimo do Facebook, do Google, da Microsoft, da Samsung… Vai permitir criar uma nova dimensão de negócio, do que é a imersão virtual num ambiente de marca ou produto sem paralelo. Por exemplo, posso pôr uns óculos e experimentar um carro que quero comprar, ver a casa que quero comprar, entrar no Continente sem lá estar… Isto vai acontecer nos próximos três ou quatro anos. Se amanhã aparecesse uma pessoa que soubesse vender e fazer isto, investiria todo o dinheiro.

M&P: Quanto investiu nos últimos anos em novos projectos?

PJ: Além das 10 empresas do grupo, há outras nove. Investimos um milhão de euros desde 2008 até 2013. Obviamente que muitas delas já retornaram o investimento. Depois temos a EggNEST, de capital de risco, em que foram investidos 700 mil euros e vamos investir provavelmente mais 300 mil nos próximos três meses.

M&P: Que erros costuma encontrar nas start ups?

PJ: Muitos. Estes anos de fazer empresas deram para aprender muitas coisas. A primeira é não encontrar as pessoas certas para a equipa. Depois de terem um, dois ou três clientes é preciso criar uma equipa. Se não contratarem bem, a empresa não vai correr bem. O segundo erro é não entender que a venda correcta de determinado projecto é crítica para a sustentabilidade da empresa. Qualquer pessoa que opere neste mercado tem de saber o que é um business plan, o que é um P&L, quais os custos fixos e custos de facturação, onde é que o IVA entra, quais os custos sociais de ter uma empresa, quais os impostos. Tem a ver com passar informação para transformar um director de contas, engenheiro ou designer num gestor. O principal problema na criação de uma empresa não é o que faz, é a noção que têm de ter de gestão e de crescimento de uma empresa.

M&P: Como está a ver a febre de start ups que acaba por ter agora o expoente no Shark Tank?

PJ: Finalmente! É a única saída portuguesa. Portugal viveu muito ligado ao Estado. Quando se olha para um tecido económico de um país altamente competitivo, a concorrência vem da iniciativa privada. O futuro está na criação de produtos e empresas que vão buscar a próxima vaga, que está nas aplicações, na bioquímica e em encontrar soluções para os problemas das pessoas. O problema é não sermos mais.

M&P: Trabalhavam o BES e fizeram a migração para o Novo Banco. Como foram esses dias de criação da nova marca digital?

PJ: Foram dias bons por uma razão. A equipa do Novo Banco, e perdoem-me os outros clientes mas o que ali se passou merece-o, é a melhor equipa de marketing em Portugal. Se havia coisa boa no BES era o marketing. As pessoas que lá estavam, lideradas pela Rita Torres Baptista, são as mesmas do Novo Bamnco. O processo foi muito fácil de fazer com uma equipa daquele calibre. No dia a seguir à decisão do banco bom e do banco mau estavam a trabalhar, a pedir propostas, a querer fazer o melhor possível para que a marca Novo Banco fosse a grande marca que já é hoje. Quando uma marca, passados três meses de quase falir, recebe depósitos e não tem depósitos a fugir, isso deve-se à equipa de marketing. Senti as pessoas muito preocupadas mas a qualidade daquelas pessoas é tão forte e tão boa que deram a volta à situação. O Novo Banco já vale mais do que o dinheiro que foi lá posto. É o maior caso de sucesso de rebranding feito à força.