No momento em que implementa um sistema de ‘tiered pricing’, com a criação de planos diferenciados para aumentar o número de assinantes, o Observador, que comemora o décimo aniversário em 2024, continua a investir fortemente em áudio. Em entrevista ao M&P, Rudolf Gruner, diretor-geral do projeto, justifica a aposta na rádio e nos podcasts narrativos, revela quanto vale a marca, explica porque é que a empresa não tem interesse em investir em televisão e critica o plano do Governo para os media.

Está no Observador desde o início. Dez anos depois, era assim que o imaginava?

Não. Em alguns aspetos, a evolução corresponde àquilo que imaginávamos, noutros não. Tínhamos o ideal de o afirmar como um projeto sério, independente e premium, com a ambição de fazer trabalhos jornalísticos que, muitas vezes, não se conseguem fazer por falta de recursos. Desse ponto de vista, corresponde ao imaginário que tínhamos.

O que é que aconteceu que não antecipavam?

Não estava na nossa ideia fazer uma rádio nem investir em áudio. Também não tinha uma ideia muito clara em relação às assinaturas, que em 2014, não tinham grande relevância. Não nos fazia sequer sentido começar a pedir às pessoas para pagarem para aceder ao Observador, que não conheciam.

O que vos leva a avançar em 2018?

Avançámos quando achámos que já tínhamos maturidade, reputação e qualidade para isso, e a verdade é que correu bem. Hoje, em Portugal, existem três marcas que, juntas, têm mais de 80% do mercado de assinaturas. O Observador é uma delas. A nossa ambição é liderar.

Qual é a quota de mercado do Observador?

Os números que temos dizem que existirão à volta de 150 mil assinaturas de jornais digitais. Não são exatamente 150 mil pessoas, porque, segundo os nossos dados, algumas pessoas têm mais do que uma. Dessas, 120 mil a 130 mil são partilhadas por três marcas, sendo o Observador uma delas. A nossa quota de mercado andará à volta de 20%.

São o terceiro jornal com mais assinantes?

Sim. A seguir a nós, há uma distância enorme para o quarto. Os restantes 20% estão divididos por várias marcas, que não conseguem ter expressão no digital nem nas assinaturas. Infelizmente, as vendas de papel têm vindo a descer, mas as marcas que hoje ainda vendem em banca em termos de jornais diários, como é o caso do Correio da Manhã e do JN, não têm expressão no mundo digital, que é o que vai contar no futuro.

A aposta no áudio e nas assinaturas surge com a evolução do negócio?

Sim, não tínhamos previsto inicialmente investir nessas áreas. Foi uma evolução natural. No mundo em geral e nesta indústria em particular, as coisas acontecem a uma velocidade muito rápida. No início, o Facebook valia 40% do tráfego do Observador. Hoje, vale apenas 5%. Em dez anos, recuou 35%. A questão do áudio surgiu nas discussões internas e revelou-se uma aposta certeira.

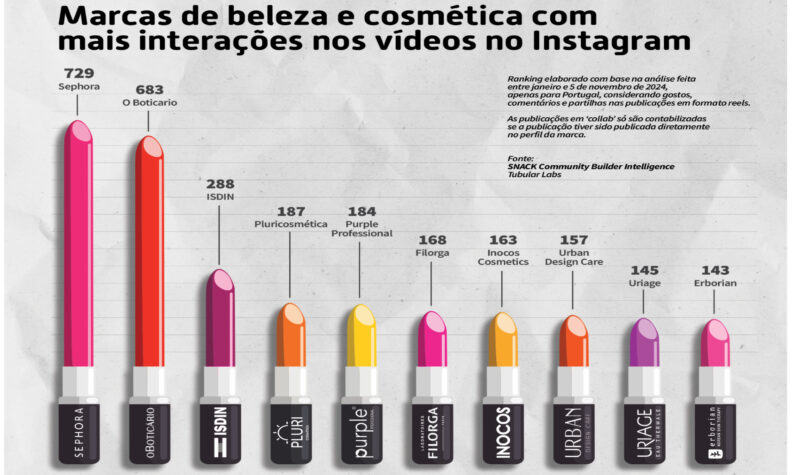

Nas outras redes sociais, de onde é que vem o tráfego?

O Facebook, que sempre foi a rede social com o desenho mais pensado para gerar tráfego, através de publicações com ligações clicáveis, está em declínio. Hoje, a rede predominante em termos de consumo é o Instagram. Os mais novos estão a ir para o TikTok e para outras plataformas. O problema destas duas redes sociais é que o consumo acaba ali. Como não estão desenhadas para gerar tráfego para os ‘publishers’, não conseguimos monetizar. Fazemos um esforço para lá estarmos mas não geramos receita.

Por que razão continuam a investir?

Fazemo-lo porque a concorrência está lá e, portanto, também temos de estar. Se não, não será bom para nós. Se os nossos leitores, que também estão no Instagram e no TikTok, não nos encontrarem lá, vão ficar com pior imagem nossa e isso vai traduzir-se numa pior relação de afinidade com a nossa marca.

Só por isso?

Não. Há alguns segmentos, em particular o dos jovens, que não vêm facilmente ter connosco pelo modo tradicional, através do site, mas acompanham-nos nas redes sociais. Estamos a tentar criar uma relação com eles nas redes onde eles estão, para que um dia, quando forem mais velhos, nos procurem através dos nossos canais de distribuição normais. No limite, até podem vir a tornar-se assinantes. Este esforço é, por vezes, um pouco frustrante.

Frustrante?

Sim, porque estar bem nas redes sociais é trabalhoso. No início, era uma coisa relativamente simples. Fazíamos uma notícia para o jornal, para o site, e só tínhamos de a publicar nas redes sociais. Nem sequer podíamos mudar o título ou a fotografia. Hoje, temos de fazer formatos de vídeo, em formato vertical, com legendas, com animações e/ou com gráficos. Há todo um esforço adicional à nossa operação de redação, que nos obriga a ter recursos especializados e pessoas dedicadas.

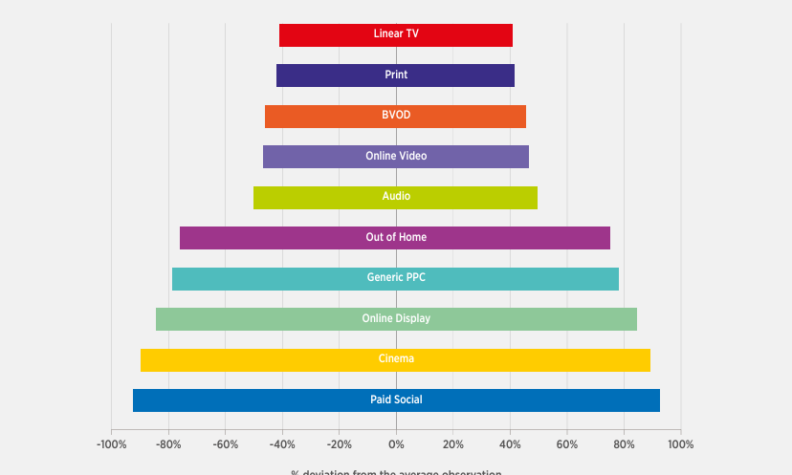

Parte do investimento publicitário é canalizado para outras áreas digitais, como o marketing de influência e as redes sociais. O que é mais desafiante para o Observador?

Há pouco falámos da velocidade da mudança e, do lado da receita, dos ‘revenue streams’, a mudança é incrível. Em 2014, a publicidade programática não tinha grande expressão em Portugal e, no início, rejeitámo-la um pouco. Rejeitar não será a palavra, mas fomos empurrando com a barriga, digamos. Como achávamos que tínhamos uma monomarca, não éramos um ‘publisher’ com um portefólio grande de marcas e audiências, nem de inventários de ‘display’ incríveis, pensámos que podíamos adiar um pouco a programática.

Porquê?

Há aqui uma coisa importantíssima que se perde no programático, uma vez que o contexto deixa de ter importância. Um ‘outdoor’ 8×3 no Marquês de Pombal não vale o mesmo que um em Sacavém. A quantidade e o perfil das pessoas que veem um e outro são diferentes. Pôr um anúncio no Observador não é a mesma coisa do que colocá-lo num site de pesca, onde só vão 100 pessoas por mês. No programático, o foco está nos ‘eyeballs’, em quem está a ver.

A comunicação torna-se mais direcionada?

Sim, se quero falar com um leitor, que é casado, tem dois filhos, conduz um carro do tipo XYZ, vive não sei onde e vai ao Observador, mas, a seguir, vai ao tal site de pesca e é mais barato apanhá-lo lá, não vou pagar um anúncio mais caro para estar no Observador.

O que é que a programática muda?

Veio mudar completamente as regras de jogo. Os preços baixaram, os anunciantes têm todos, pouco a pouco, migrado para a programática. Isto é o lado mau. O bom é que os ‘players’ ajustam-se a esta realidade. Foi o que aconteceu com o ‘branded content’, que passa a ter um peso muito maior no negócio. Começámos a focar-nos muito mais no ‘branded content’, ativações, conferências e eventos do que os ‘publishers’ conseguem oferecer, ao contrário do que sucede com os sites de pesca, o Google e as plataformas programáticas. A área de ‘branded content’ já representa 50% da receita publicitária do Observador.

Um estudo da Havas Media Network revela que 66% dos portugueses consideram o formato irrelevante. São só os anunciantes que o valorizam?

Isso não é verdade. O melhor estudo é ver o comportamento efetivo das pessoas. Uma das televisões da redação está sempre no Chartbeat, uma espécie de Google Analytics que mostra, em tempo real, o que é que está a ser mais lido. E posso dizer que temos muitas vezes artigos de ‘branded’ nas posições de topo. Não é a redação que os faz, há uma equipa específica. Temos um critério de qualidade muito exigente, o preço a que vendemos também não é barato, mas tem retorno. Percebemos o valor e a importância desses trabalhos para o negócio, temos vindo a produzir cada vez mais e não baixámos preços.

Qual é a percentagem da programática no negócio?

Representará mais de 20% da parte de publicidade de ‘display’. Sendo que essa parte de anúncios, como um todo, já só vale 50% da receita publicitária. O resto está no ‘branded content’ e nas ativações.

O ano do aniversário coincide com a entrada de um novo acionista e um aumento de capital de €2,4 milhões. O que é que isto muda no negócio e na estratégia?

Não muda nada, estruturalmente. Uma das coisas que o Observador tem de bom, e até um pouco atípico na nossa indústria, é a estabilidade. Tínhamos 20 acionistas em 2014 e mantivemos os mesmos 20 acionistas até 2024. Houve algumas alterações de participação, mas foram coisas pequenas. Este ano, fizemos um aumento de capital mais significativo, de €2,4 milhões, e entrou um novo acionista, o Recheio.

Entra com que participação?

Com uma participação de 5%. Não há aqui uma posição de controle, nem um acionista que pretenda ter uma interferência, um papel especialmente ativo. Este aumento de capital teve uma característica interessante: teve, pela primeira vez, um prémio no preço. O preço por ação foi de €1,20, ao contrário dos que tínhamos feito até aí, sempre de €1. Há uma valorização do projeto, que foi aceite tanto pelo novo acionista como pelos outros 20.

A estratégia não se altera em nada?

Não muda significativamente na nossa vida nem no nosso caminho. É um aumento de capital mais robusto, mas não vamos mudar o perfil da empresa nem entrar em aquisições, não vai acontecer nada de substancialmente diferente. É um aumento de capital que nos permite financiar o plano de negócio que temos para os próximos anos e continuar a fazer aquilo que temos feito até agora.

Estão previstos investimentos?

Sim, vamos investir e continuar a reforçar a nossa rede de FM, em que temos sete frequências. Temos vindo, ao longo dos cinco anos da rádio, a expandir a cobertura. Precisamos de continuar a fazê-lo. Já estamos a chegar a uma fase de maturidade em que vamos começar a ser muito seletivos com as próximas oportunidades, mas ainda estamos numa fase de crescimento e é preciso capacidade de investimento para isso. Este aumento de capital permite-nos também olhar para algumas coisas na área da inteligência artificial (IA).

O que é que pretendem fazer?

Ainda não posso revelar muito, mas a IA é uma área para a qual estamos a olhar com muita atenção. Neste momento, é uma ‘buzzword’ sexy. Toda a gente fala na IA, mas a verdade é que há aqui um conjunto de oportunidades que temos de analisar e de considerar para o negócio.

Quanto é que vale o Observador?

No mundo da gestão, o critério mais habitual é o múltiplo de EBIDTA, por três, cinco, sete ou dez, dependendo do negócio ou do estado do setor. No nosso caso, esse cálculo não é possível, porque ainda nem sequer temos um EBITDA positivo. Aproximamo-nos a passos largos desse objetivo.

Quando é que preveem atingi-lo?

Em 2024, vamos ficar próximos desse objetivo, mas não vai ser atingido este ano. O nosso plano é conseguir atingi-lo no ano que vem.

Acabou por não responder. Quanto é que vale a marca Observador?

Como não se pode ir pela lógica de múltiplo de EBIDTA, outra forma de apurar o valor é através do dinheiro que foi investido no projeto. Até agora, esse valor andará entre os €14 milhões e os €15 milhões, se contarmos todos os aumentos de capital e as prestações suplementares alocadas. Até valerá mais, mas é uma conta que não fazemos, não é um número que nos preocupe porque não estamos vendedores.

Como é que o negócio evoluiu em 2024?

Tem sido um ano muito bom para o Observador. Não só conseguimos fazer aquilo que temos feito nos outros anos, do ponto de vista da marca e do produto e da reputação, como continuamos a evoluir e a avançar. Isto nota-se talvez mais na rádio, que tem vindo a conquistar mais ouvintes. Do ponto de vista financeiro está a correr bem, ao contrário de 2022 e 2023.

Consegue encontrar uma explicação para isso?

2022 e 2023 são anos de guerra e por causa dela sofremos um bocadinho. Não do ponto de vista da audiência e do produto, mas do ponto de vista financeiro. Na programática, há outra ‘buzzword’ associada, que é a ‘brand safety’. Hoje, podem-se fazer coisas tão exóticas, esotéricas ou estranhas – nem sei que palavra usar – como publicitar no Observador, mas não estar associado a conteúdos que tenham palavras como guerra ou guerras, foguetes, bombas, mortes, Zelensky, Putin, Rússia e Ucrânia.

No caso do Observador, que acompanha a atualidade em permanência, isso é possível?

Exclui 80% dos nossos conteúdos. É um dos aspetos maus do digital. É possível fazer tanta segmentação, tanto ‘profiling’, que às tantas prejudica-se o negócio. Isto não aconteceu só no Observador. Todas as marcas de informação mais puras têm sido penalizadas por causa disso. Para responder finalmente à pergunta, 2024 foi um ano de inversão para nós. O impacto negativo que sentimos nos outros dois anos foi ultrapassado.

Como é que o conseguiram?

Fizemos algumas alterações organizacionais, ao nível da equipa comercial e da operação. Também tivemos o nosso décimo aniversário, que foi uma operação muito bem pensada e estruturada logo desde o ano anterior. Fizemos um conjunto de iniciativas, inaugurámos a 7 de novembro uma exposição de fotografia retrospetiva.

Não é a última ação deste ano, mas já estamos a chegar ao fim desse processo. Pela qualidade das iniciativas que pensámos e pela forma como a equipa comercial as trabalhou, conseguimos uma boa alavancagem financeira que potencia as contas e o impacto financeiro deste ano.

Já sabem quanto é que vão crescer este ano?

O ano passado tivemos um EBITDA negativo, à volta dos €900 mil. Este ano, ainda não vai ser positivo. Acredito que, no próximo ano, já o seja. Este ano, o valor negativo já será bastante baixo. Não o vou revelar agora, porque não me quero precipitar. Ainda faltam dois meses para o fim do ano, e são dois meses importantes do ponto de vista da sazonalidade do negócio, mas vamos melhorar muito o resultado.

A taxa de penetração das assinaturas de jornais e revistas em Portugal anda à volta de 1,5%. Há países europeus onde já atinge os 10% e os 15%. Acredita que pode duplicar nos próximos dois anos?

Sim. O Observador tem quase 30 mil assinantes. Num país que tem 150 mil assinaturas, os 20% de quota que temos são um valor muito baixo. O mercado português devia ter o dobro ou o triplo dos assinantes. Quando comparamos com os países nórdicos, a diferença é muito grande. Há uma oportunidade muito grande para crescermos. O lado bom do digital é que tudo se mede, tudo se analisa e vemos, todos os dias, que há dezenas de milhares de leitores a chocar com a nossa ‘paywall’.

Procuram converter esse interesse em assinaturas?

É muito difícil. Os últimos 12 meses foram um período difícil para as assinaturas no mundo inteiro. Com a inflação e as taxas de juro, os orçamentos familiares encolheram. As pessoas tiveram de cortar nalgum lado e, nessa cadeia de valor, as assinaturas digitais de jornais são das coisas mais fáceis de cortar, do que a Sport TV, a Netflix ou o Spotify.

Houve um período em que estávamos habituados a crescimentos anuais de dois dígitos. Depois estabilizou e ninguém estava preparado para isso. Nos últimos três meses, sentimos sinais de recuperação. Voltámos a ter crescimento.

O que fizeram para inverter a situação?

Estamos a lançar uma coisa pioneira em Portugal, que é o ‘tiered pricing’, com planos de preços diferenciados, em vez de uma assinatura igual para todos os assinantes. Temos três novos planos mensais, Low Cost (€3,99), Standard (€6,99) e Premium (€9,99). É uma coisa que já tínhamos visto noutros países, que estudámos e percebemos que fazia sentido aplicar.

O que é que os distingue?

O plano Low Cost garante o acesso a todos os artigos, exceto os de opinião, mantendo a publicidade. O Standard é a versão que tínhamos antes, agora com o impacto da publicidade um pouco diminuído ao nível dos formatos mais intrusivos. Este plano intermédio garante o acesso aos artigos de opinião e a todos os podcasts em primeira mão. O Premium tem como grande benefício não ter publicidade, permitindo uma experiência de leitura completamente limpa.

Como está a ser a recetividade?

Lançámo-los há três semanas. Ainda é cedo para avaliar os resultados, mas fazia sentido criar um patamar de entrada mais fácil. Ainda é muito difícil, para muitas pessoas, tomar a decisão inicial de fazerem uma assinatura. Ao baixarmos o preço, estamos a tentar democratizar o acesso, na esperança de que, com o tempo, percebam que faz sentido evoluir para uma versão superior. Estamos a replicar o racional das plataformas de ‘streaming’ para o nosso modelo de assinaturas.

Os portugueses têm dificuldade em pagar por serviços que podem ter gratuitamente. O que é que estão a fazer para os convencer, além do lançamento dos novos planos?

Temos imensas discussões internas sobre isso. Neste tipo de negócios, analisamos muito outra ‘buzzword’, a ‘churn rate’, que é a taxa de desativação. É mais difícil angariar uma pessoa nova do que reter quem já cá está. Esta estratégia visa mantê-las connosco porque, quando as vemos sair, é uma dor de alma, significa que não fizemos bem o nosso trabalho. Em termos de racional de consumidor, também é o que sinto quando chega a altura de renovar a Sport TV ou a Netflix.

Há uma análise de valor que tem de ser justificada?

Faço sempre essa reflexão para perceber se, para mim, o serviço continua a justificar que o pague. Se há um leitor que pagou uma assinatura anual e, nas semanas que antecedem a renovação, vai ao site poucas vezes, a probabilidade de o perdermos é grande.

A não renovação pode ser porque deixaram de ter tempo para ler notícias. Por que razão assume que é por não se reverem no produto?

Essa é uma falsa questão. Porque as pessoas têm tempo. As pessoas podem passar uma hora por dia no Instagram e não irem uma única vez ao Observador. Se isso acontece, é porque não estamos a conseguir fazer bem o nosso trabalho, não estamos a demonstrar valor. O dinheiro que pedimos tem de justificar a permanência. Inevitavelmente, concluímos que precisamos ter mais conteúdos de profundidade, mais transversalidade e mais exclusivos. Agora, isso é caro.

Acredita que consegue duplicar o número de assinantes até 2026, aproximando-o dos 60 mil?

É um objetivo ambicioso, baixava-o para os 50 mil. Vamos trabalhar para isso. Mas não acreditamos num mundo só de assinaturas. Vamos ter sempre um mix de assinaturas e publicidade, que tem de ser harmonioso e equilibrado. A nossa expetativa é que as assinaturas ganhem mais peso na receita total nos próximos anos.

O formato de vídeo está a ser o preferido. É uma aposta vossa?

O vídeo é um desafio muito grande. Além de transmitirmos os programas de rádio em FM, também os estamos a filmar e a exibir em vídeo. Porque é que as pessoas querem vê-los em vez de os ouvirem? A verdade é que cada pessoa tem as suas preferências. Há pessoas que gostam de os ouvir através do YouTube, ainda que não estejam a vê-los. Por alguma razão, aquilo faz-lhes sentido e não temos forma de interferir com isso, são opções.

Está a equacionar a evolução do Observador para um canal de televisão digital?

Não há planos nesse sentido. Não é uma coisa em que estejamos ativamente a trabalhar.

Já houve essa discussão internamente?

Já falámos muitas vezes e quando avançámos para a rádio, em 2018 2019, houve essa discussão. Mas, para nós, faz mais sentido apostar no áudio.

Porquê?

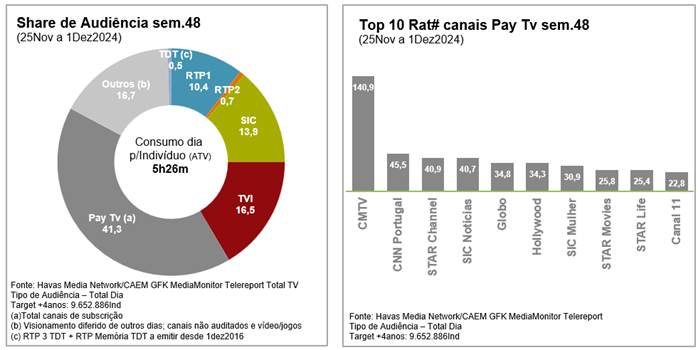

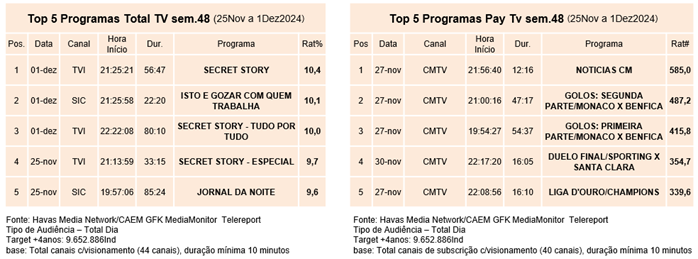

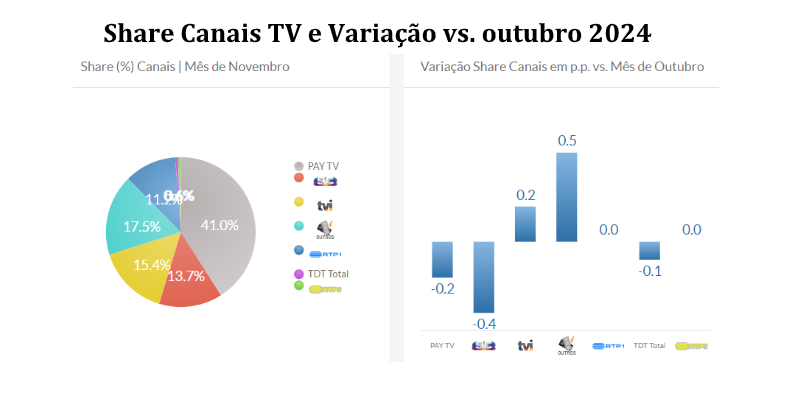

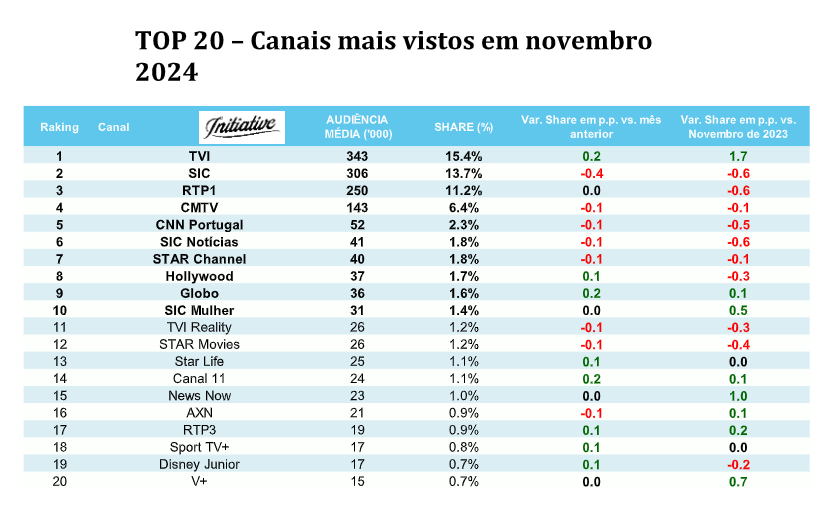

O caminho futuro da evolução da rádio e do áudio parece-nos muito mais claro, ao contrário do da televisão e do vídeo. Assistimos a uma tendência estrutural de queda do consumo linear em televisão. Há dez anos, a SIC e a TVI tinham 20% de quota de audiência, agora têm 15%. Levou dez anos, não levou dez meses, mas se calhar daqui por dez anos vão estar nos 10% e, dez anos depois, vão estar nos 5%. Os custos para fazer esse tipo de televisão são incomportáveis.

A culpa é da fragmentação das audiências causadas pelo digital?

As pessoas não passam menos tempo à frente de ecrãs do que passavam antes, mas dividem o tempo entre o ecrã grande da sala e o ecrã pequeno do telemóvel. Já não se sentam num sofá e ficam especadas a ver. Vejo isso em minha casa. Tenho três filhos adolescentes e quando ligo a televisão, o que está por defeito é o YouTube. E dou por mim a ficar lá a ver conteúdos, inclusive do Observador.

Há um racional de custos a condicionar essa opção?

Sim, ainda não temos uma visão muito clara do que vai ser a televisão do futuro. A de hoje é muito cara de fazer. Tem uma concorrência gigante e tem uma tendência estrutural de quebra. Não nos parece fazer sentido apostar nesse modelo. Fazer vídeo é caro, especialmente quando não se tem uma televisão por trás. Sabemos isso por experiência própria.

Todos os dias, produzimos 200 conteúdos no Observador, a maioria em texto. Temos muitos áudios, porque saem da rádio. Vídeos produzimos apenas quatro a seis. A produção leva mais tempo, requer mais recursos mais especializados e concluímos que os consumidores preferem vê-los fora do nosso site, nas plataformas. Mas é uma área de atenção permanente para nós. Do ponto de vista do mercado publicitário, é o formato mais valioso. Mas, neste momento, temos um foco muito grande no áudio, que ainda está na fase inicial.

Portugal só representa 10% da indústria de áudio em português. Há margem para crescer, apesar da dimensão do mercado nacional?

Há uma boa notícia para o meio áudio em Portugal. Brevemente, irá haver um ranking de podcasts nacional, com os maiores ‘players’. Quando falamos com uma agência ou com uma marca, dizemos-lhes quais são os números que os nossos podcasts fazem, mas não há um ranking nem uma auditoria a esses números.

A divulgação da listagem vai ajudar muito o mercado a crescer. Nos Estados Unidos, esse mercado vale biliões de dólares. Em Portugal, o consumo já existe e é tremendo. Os nossos podcasts geram três milhões de ‘downloads’ por mês, mas o investimento publicitário não acompanha os números.

O Independente regressa em 2025 como jornal em vídeo. Há mercado em Portugal para mais jornais, impressos, digitais e/ou em vídeo?

É uma boa pergunta. Só sabemos o que lemos na imprensa, mas pelo que percebemos não é um projeto com uma ambição muito grande. Vai ter recursos relativamente limitados. Fazer vídeo é difícil e caro, e há o problema das plataformas de consumo. Houve outros jornais que apareceram em Portugal, nos últimos anos, não foram muitos. Provavelmente, quem tem dinheiro para investir sente que não é o melhor sítio para o fazer.

Há espaço para mais títulos?

Há, se forem projetos com uma diferenciação clara, como procurámos ter quando entrámos no mercado, com uma base acionista sólida e de médio a longo prazo. Não pode ser alguém que invista agora à espera de ter retorno num ano ou dois. Não sei se há investidores disponíveis para isso. Se me perguntar se prevejo que, nos próximos dois, três ou cinco anos, apareçam outros projetos em Portugal com impacto e sucesso, diria que não.

A Rádio Observador chegou a Leiria em julho. Há planos de expansão para outras regiões?

Sim, avançámos em setembro para Tondela, no distrito de Viseu. É a nossa sétima frequência e foi a primeira em que fomos, entre aspas, obrigados a fazê-lo de maneira diferente. A atual Lei da Rádio só permite que haja seis rádios locais em associação, transmitindo todas o mesmo sinal ao mesmo tempo.

A partir desse número, a transmissão tem de ser feita num modo que, tecnicamente, é chamado de parceria e que implica ter oito horas de programação local, que não faz sentido nenhum. A lógica desta lei, que já tem muitos anos, era tentar defender a existência de rádios locais, o que não resulta. Somos abordados todos os dias por rádios locais a perguntarem-nos se lhes queremos comprar as frequências.

Porquê?

Porque estão aflitos, não têm dinheiro nem capacidade de investimento. Têm um produto completamente miserável. No mundo atual, a legislação vigente também não faz muito sentido. Temos pessoas de Viseu a mandar emails e mensagens a perguntar porque é que não podem ouvir o programa X às X horas, que ouvem online na Rádio Observador. Estão lá a levar com programas que estamos a criar para a comunidade local. Estamos a ser obrigados a fazê-lo por causa de uma Lei da Rádio que está completamente desatualizada.

Há perspetivas de a situação mudar?

Houve uma boa notícia aquando da divulgação do plano de apoio do Governo aos media. Uma das 30 medidas apresentadas é a introdução de um novo código para a comunicação social, no prazo de seis meses. Temos de esperar para ver, mas a ambição é boa. O que pretendem fazer, segundo percebemos, é um novo código que substitua as três leis existentes, a Lei da Imprensa, a Lei da Televisão e a Lei da Rádio, e que também integre o digital.

O digital tem sido esquecido?

O digital ficou esquecido. Podemos lançar um podcast com as maiores ordinarices do mundo que a ERC não está nada preocupada, mesmo que tenha um milhão de pessoas a ouvir. Mas, se o Observador quer estender a cobertura FM para Viseu, já tem de fazer oito horas de produção local. São coisas que não fazem sentido.

Esta lógica dos silos também está ultrapassada. O que é que é televisão? O que é que é rádio? O que é que é digital? Às vezes, leio notícias a dizer que o site líder das rádios é o site X, Y ou Z. O que é um site de rádio? O site do Observador é um site de rádio ou de um jornal? Temos vídeo, temos texto, os sites das rádios também têm texto e vídeo. Esta distinção é uma coisa que já não existe.

O que é que faz sentido em termos de legislação?

Faz muito sentido criar um novo código. Moderno, atual, com uma perspetiva de futuro e que integre todos os meios, que uniformize um bocadinho o setor. Uma legislação que acabe com alguns dos disparates que existem nas leis antigas, que já não fazem sentido nenhum.

Estamos muito expectantes para ver se esta nova lei vai simplificar e até permitir que o setor tenha mais inovação e atividade. Se fosse investidor, hesitava muito em investir no áudio e na rádio por causa das limitações que existem. Sabemos bem o que temos sofrido para conseguir expandir o nosso projeto.

A expansão da cobertura é para continuar?

Sim, não estamos parados à espera. Estamos a olhar para novas localizações. Como já temos uma presença geográfica bastante boa, não sentimos a necessidade de continuar a crescer a um ritmo muito acelerado, mas ainda há alguns sítios que são importantes. Não vou revelar quais, mas são locais nos quais ainda não temos presença e estamos a olhar para eles.

A Rádio Observador tem a ambição de ultrapassar a TSF e de roubar ouvintes às rádios de música. Como?

O ranking de podcasts vai ser um passo muito importante, porque as audiências hoje são medidas através do estudo Bareme Rádio da Marktest, que se baseia em entrevistas, não em audiência.

É um estudo de ‘top of mind’ e por isso é que vemos os dois líderes, a Comercial e a RFM, a fazerem muita publicidade em televisão e nas traseiras dos autocarros. Quando alguém recebe um telefonema a perguntar-lhe que rádio ouviu no dia anterior, diz o que lhe vem à cabeça, não necessariamente aquilo que é a verdade. Não faz sentido medir audiências dessa maneira.

As audiências atuais não são fiáveis?

A alternativa é ter dispositivos a fazerem uma escuta permanente. Em Portugal, provavelmente, não haveria capacidade de investimento para um estudo desse género, mas a verdade é que a forma como essas audiências se medem em Portugal é muito prejudicial para marcas como o Observador e a TSF, pelo perfil que têm. Duvido que os nossos ouvintes respondam a um questionário telefónico de mais de 20 minutos dizendo que a rádio que mais ouvem é a nossa.

Como é que o ranking de podcasts pode clarificar essa situação?

As pessoas que ouvem a Rádio Observador são profissionais ativos, que não têm tempo para responder a inquéritos. Supostamente, as audiências do Bareme Rádio medem todo o consumo, FM e online, ‘live’ e ‘on demand’, mas quando vemos que o consumo real que medimos só de um podcast é muito superior à totalidade da audiência que esse estudo nos dá, sabemos que está profundamente errado.

Defende um novo tipo de medição?

Este existe há muitos anos e tem sido muito difícil de alterar. Acho que um ranking de podcasts pode introduzir aqui alguma mudança, porque o consumo passa a ser medido com base em consumos reais, como é feito na internet com o estudo da netAudience. A Marktest vai ter acesso a dados reais detalhados do consumo que é feito, elaborando depois rankings, que não são especulativos, o que muda tudo.

Esses rankings vão dar mais confiança ao mercado?

Sim, darão muito mais confiança aos atores do mercado. Aí, as coisas podem mudar, de facto. Mas, para responder à pergunta que me fez anteriormente, a Rádio Observador tem vindo a crescer, devagarinho. O aumento da cultura geográfica está relacionado com isto. O primeiro passo é ultrapassar a TSF. Ainda falta um bocadinho, mas vamos lá chegar.

Em Portugal, ouve-se mais rádios de música do que de palavra. Isso dificulta a vossa estratégia?

Em Portugal, há muito consumo de rádios de música e pouco consumo das de palavra. Em Espanha, as que dominam são as de palavra. Muitos dos ouvintes da Rádio Observador dizem que é a que ouvem quando andam de carro. Estamos a transformar um tempo vazio num tempo útil. Preenchemos uma lacuna. Mas não vamos ficar satisfeitos por sermos a rádio de informação mais ouvida. A intenção é sermos a rádio número um.

A estratégia de crescimento em FM passa também pela aquisição de outras emissoras?

Sim, não há outra maneira, porque as frequências estão todas atribuídas. Uma das coisas de que se tem falado é o DAB [Digital Audio Broadcasting]. Portugal é um dos poucos países na Europa, além da Hungria e da Finlândia, que não têm DAB. Houve uma tentativa há 25 anos, que não correu bem. Mas temos de avançar.

A grande vantagem é que o DAB vai liberalizar o mercado, apesar de poderem aparecer concorrentes mais facilmente. Hoje, temos de comprar frequências, porque não há leilões novos, não há licenças disponíveis. Se aparecer uma coisa como o DAB, abrem-se grandes oportunidades.

Ouve-se cada vez mais rádio no telemóvel e no computador. A difusão em FM ainda é relevante?

É uma boa pergunta. Quando começámos a pensar na rádio, em 2018, nunca imaginámos que iríamos ter que avançar tanto com a cobertura FM, através de parcerias de frequências e de aquisições, como temos vindo a fazer. Passaram cinco anos e ainda andamos a expandir a nossa cobertura FM.

A evolução das redes móveis vai fazer com que se salte do FM para o digital, não sei se em cinco ou em dez anos. Os podcasts já têm um peso muito grande no consumo ‘on demand’, mas quando falamos de rádio ao vivo, o FM ainda tem um peso importante e vai continuar a tê-lo por mais uns anos.

A Medialivre acaba de relançar a CM Rádio. Há mercado para mais rádios em Portugal?

Há quem olhe para a concorrência como uma coisa dramática, nós não. Temos uma perspetiva muito liberal do mercado. Por um lado vai dinamizá-lo, tal como o Observador dinamizou numa altura em que não apareciam rádios novas. Nesse aspeto, é positivo. Creio que vai ser muito uma extensão da CMTV, que é um produto popular, com um posicionamento muito específico. Não é nosso concorrente, verdadeiramente, mas ficamos espicaçados.

Mais de 40% dos portugueses ouvem podcasts com regularidade. O Observador tem feito sucesso com os podcasts narrativos. Vai haver novos títulos?

No início de dezembro, vamos ter um novo no Podcast Plus. Já fizemos seis e vamos continuar a fazê-los. Temos tido uma adesão incrível, mas é um formato de grande investimento, muito trabalhoso. É um trabalho hercúleo, para ser consumido ‘on demand’.

O que é que estão a preparar para 2025?

Não revelamos os nossos planos, para não dar essa vantagem aos nossos concorrentes, mas, sim, procuramos manter o espírito do arranque. Ao fim de dez anos, com 150 pessoas em vez de 40, procuramos desafiarmos permanentemente. O Votómetro foi um grande sucesso.

Tivemos um milhão de pessoas a procurar saber se pendiam mais para a esquerda ou para a direita, inclusive adolescentes com menos de 18 anos, o tal público jovem que é muito difícil de trazer para a informação, a fazer o teste. Para a frente, temos outras ideias, mas não vou revelá-las para já, para criar surpresa.

O Observador edita a revista Observador Lifestyle. Há mercado para revistas em papel?

Estamos agora a decidir o que fazer para o ano que vem, mas em princípio a lógica é dar-lhe continuidade. Temos quatro edições anuais. Não vamos cair na tentação de a passar a mensal ou semanal. É um projeto importante para o Observador, porque já se fala no ‘screen avoidance’. Muitas pessoas chegam ao fim de semana e largam os ecrãs.

Os jornais diários têm um futuro muito difícil, porque não acrescentam valor, mas uma revista de boa qualidade, com boa fotografia e bom papel, é uma coisa muito agradável. Os telemóveis não vão perder importância, mas as pessoas vão procurar outras coisas para se entreterem. Para nós, que somos uma marca digital, ter a possibilidade de estar na mesa de um café ou de uma sala de estar, é uma vantagem acrescida do ponto de vista da construção da marca.

As vendas da revista têm crescido?

A primeira revista foi lançada a €2,90. Atualmente, custa €7,90, mas não vende menos do que vendia antes. Como fomos otimizando as tiragens, tem sido rentável desde o início. Vendemos à volta de quatro mil, com tiragens já abaixo dos dez mil, portanto o rácio de otimização é muito bom. Apesar de se poder dizer que é um produto de nicho, está nas bancas, pelo que o número das pessoas que são impactadas nos pontos de venda é muito superior ao dos que a compram.

O que espera do plano do Governo para os media?

A medida do plano que teve maior impacto foi a da RTP. Não vou comentar, mas vou chamar a atenção para o facto de a contribuição audiovisual (CAV), que foi de €190,1 milhões em 2023, ser canalizada para uma única empresa de comunicação social, que é a RTP. Não queria estar a dizer mal. mas este plano com 30 medidas aloca-lhes €55,2 milhões.

Parece-me pouco e desproporcionado. Estruturalmente, temos a opinião de que o Estado não deve interferir na comunicação social. Portanto, à partida, olhamos sempre para estas coisas com afastamento e cautela. Temos sempre muito receio que possa querer vir a interferir e prejudicar.

Das 30 medidas, há uma que é estrutural e que pode ser verdadeiramente reformadora, que é a do código que referi. Vamos ver se avança e em que termos, porque é muito ambiciosa. As restantes são medidas pequeninas, tenho algum receio que não venham a ter um impacto muito significativo na indústria, como um todo.